オムニチャネル は店頭のデジタルシフト

オムニチャネル の実践フェーズ

最初にちょっと告知を。

明日から3日間、幕張で開催されるJapan IT Weekで第8回Web&デジタルマーケティングEXPO【秋】にブースを出展いたします。

お時間のある方はぜひお立ち寄りください。

今回はこれからの オムニチャネル についてです。

前回の記事でも若干触れましたが、マーケティングのバズワードは、キーワードがバズるときとそれが実際に活用されるタイミングには結構なタイムラグがあります。

たとえば オムニチャネル にしても、バズワードとしてメディアによく登場していたのは2013-2014年あたりでしたが、実際に活用されるのはまさに今これからというところだと思います。

2014年あたりは オムニチャネル が声高に叫ばれた割には、実際に何が変わったかと言うとECで買った商品が店頭やコンビニで受け取れるという、いわゆるクリック&コレクトでした。

もちろんクリック&コレクトはそれ自体消費者の利便性も上がるし流通コストも下がるし良い面が多いのですが、それは オムニチャネル の一要素です。

余談ですが欧米ではかなりクリック&コレクトの利用割合は上がっており、日本でもこの流れは加速していくでしょう。

オムニチャネル とはそもそも何か、と考えると、顧客との複数の接点とはいっても結局リアルとデジタルの融合によるメーカー・リテール・消費者のメリットの向上というのはゆるぎません。

では具体的にそれはなにかというと、クリック&コレクトももちろんそうなのですが、「店頭のEC化」もっというと「店頭のデジタルシフト」ではないかと思います。

店舗とECの関係

これまでずっと、クリック&モルタルとか、オンライン・オフラインとか、リアルとデジタルとか、店舗とECは対立概念的なアプローチが多かったですが、本来店舗とECというのは軸が同じではないので、対立する構図ではないのです。

たまたま、店舗で買うのかECで買うのか、という切り口がわかりやすかったというだけで、デジタルは本来手段であり経路であり媒体です。

私が思うに、ECが特別視というか、店舗のライバルというような見方をされている(されていた)のは、あとから思えば一時的な現象、過渡期だったと評価されるのではないでしょうか。

そしてそれは何故かと言うと、それは間違いなくスマートフォンの登場によるものです。

Appleによってスマートフォンが登場していなかったら、今もこれからもECと店舗は対立構図だったかもしれません。

スマートフォンによって、インターネットというかデジタルは、モビリティを獲得しました。

ラップトップは持ち歩けるとはいえ、街中で立ったままいつでも気軽に使えるようなものではありません。

デジタルがモビリティを獲得したことで、その上で動作するECも当然モビリティを獲得したことになります。

ここが重要ですが、つまりそれは、「デジタルとECは店頭のマーケティング手段になった」のです。

もうこうなると、店舗とECというのは対立概念ではなく、共存というかもはや補完関係です。

ただここで忘れてはいけないのが、「ECは店頭に持ち込める」が「店舗は家には来れない」ということです。

つまり店舗というのは昔も今も「目的地」なのですが、ECは昔は「店舗の代替で家(とか職場)にあるもの」だったのが、今は「いつでもどこでも消費者のそばにあるもの」になったのです。

商品購入のプロセス

ここで、商品を購入するプロセスについて考えてみましょう。

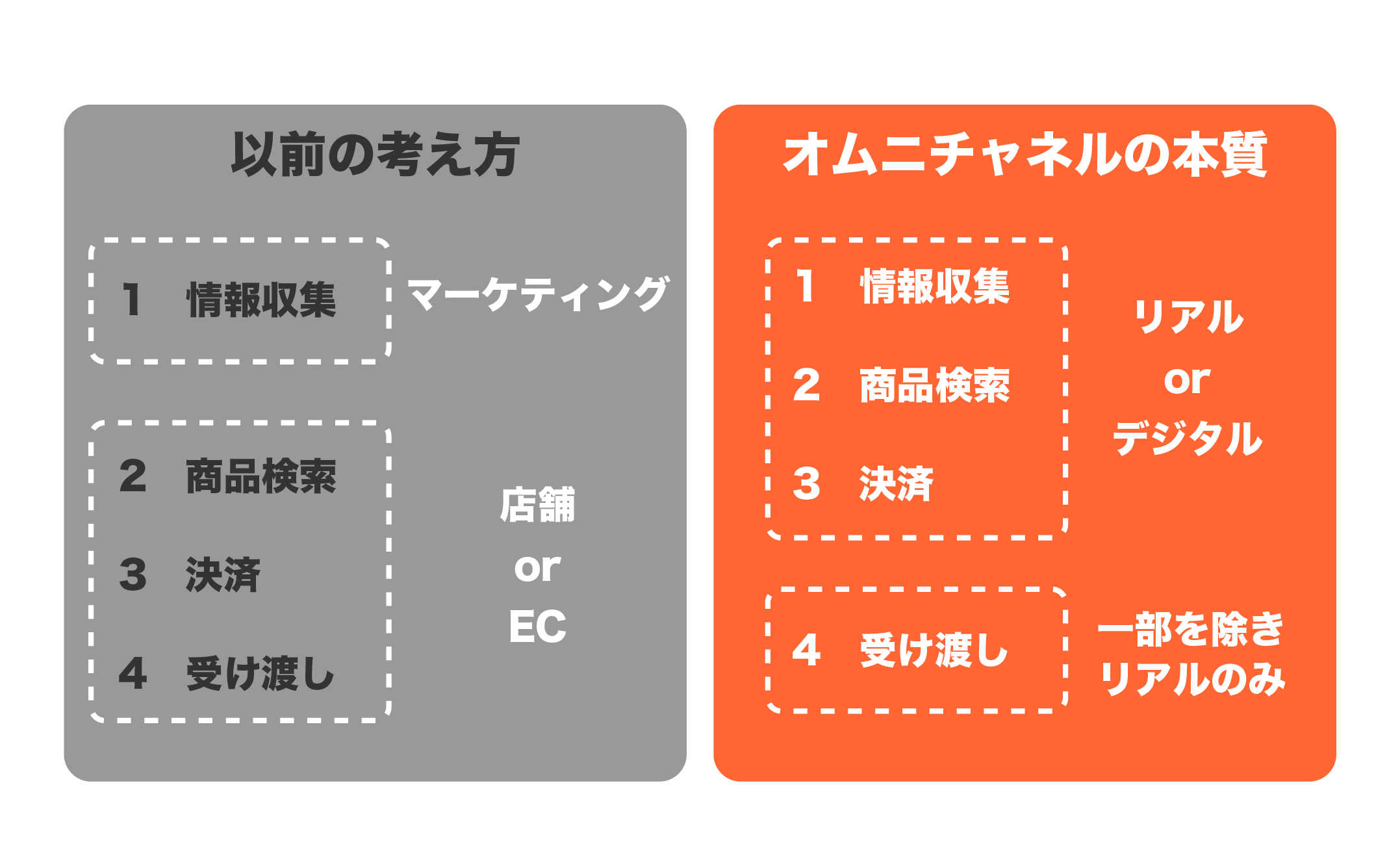

大きく分けるとそれは4つになります。

1 情報収集(共感のような購入への前進も含む)

2 商品検索

3 決済

4 受け渡し

の4つです。

このうち、1は以前からマーケティングとして捉えられてきました。

というよりマーケティングというのは主に1だけを指していました。

そして2と3と4が、店舗なのかECなのかという分類がされてきていたのです。

ただ、ここで1と2と3はリアルでもデジタルでもできる、4だけはデジタルではできない(電子書籍や音楽、映画などのデジタル化できる商品以外は)ので、むしろ線を引くとしたら1と2&3&4ではなく、1&2&3と4なのです。

これこそが、 オムニチャネル の本質です。

ちょっと乱暴な言い方をすると、 オムニチャネル は線の引きどころを変えることなのです。

これからの オムニチャネル

すなわち、これからのというか本来の オムニチャネル は、商品の引き渡しだけはデジタル化は(一部商品を除き)できないが、情報収集、商品検索、決済はすべて店舗でもECでもできるので、それらを組み合わせて縦横無尽に使ってもらい、満足いく買い物をしてもらう取り組みということです。

また商品引渡しについても、店頭、自宅、コンビニなど、消費者にとって都合の良いものを選択してもらうことができます。

クリック&コレクトは、たまたま、注文と決済がECで引き渡しが店舗その他という、ごく限られた組み合わせに付けられた名称ともいえます。

これはまさに、過渡期ならではの現象といえるでしょう。

もはや購買行為において、どこがデジタルかどこがリアルかは、消費者が自由に選べて組み合わせることができる時代になってきています。

情報はネットと店舗で収集し、商品検索は店頭を見ながらスマートフォンでも探し、決済は自分にとって都合のよい支払い方法を使い、自分にとって楽な方法で商品を受け取るのが、これからのコマースです。

ですのでリテールは、そのあたりを自由に行き来できる便利な環境を提供しないと、決済という売上に関わる部分だけよそに取られてしまうことにもなりかねません。

もはや消費者がスマートフォンを駆使してリアルとデジタルを自由に行き来するのは止められません。

これからの オムニチャネル は消費者を助けるものではなく、リテールが消費者に置いていかれないための、必須の取り組みだといえるでしょう。

■関連コラム■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【著者情報】

ZETA株式会社

代表取締役社長 山崎 徳之

【連載紹介】

[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー

[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル

[ECZine]人工知能×ECことはじめ

[ECのミカタ]ECの役割

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【公式SNS】

Xアカウント

Facebookアカウント

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】