テクノロジーへの幻想

新テクノロジーへの評価パターンと傾向

新しいテクノロジーが消費者体験を変える、ということはそれなりに起こりますが、常々疑問なのが、「本当の意味で体験(生活)を変える」ものと「一見イケてるけど面白そうなだけ」なものが過渡期にはわりと一緒くたになっていることです。

だいたいこうした新しいテクノロジーを紹介する人は、いわゆる「イノベーター」という層であることがほとんどですが、そうした人は見識が高いので「一見イケてるけど面白そうなだけ」というものを見抜く力も高いと思うのに、新しいテクノロジーの登場時はそれを絶賛するようなコメントにあふれることが多いのは何故でしょうか。

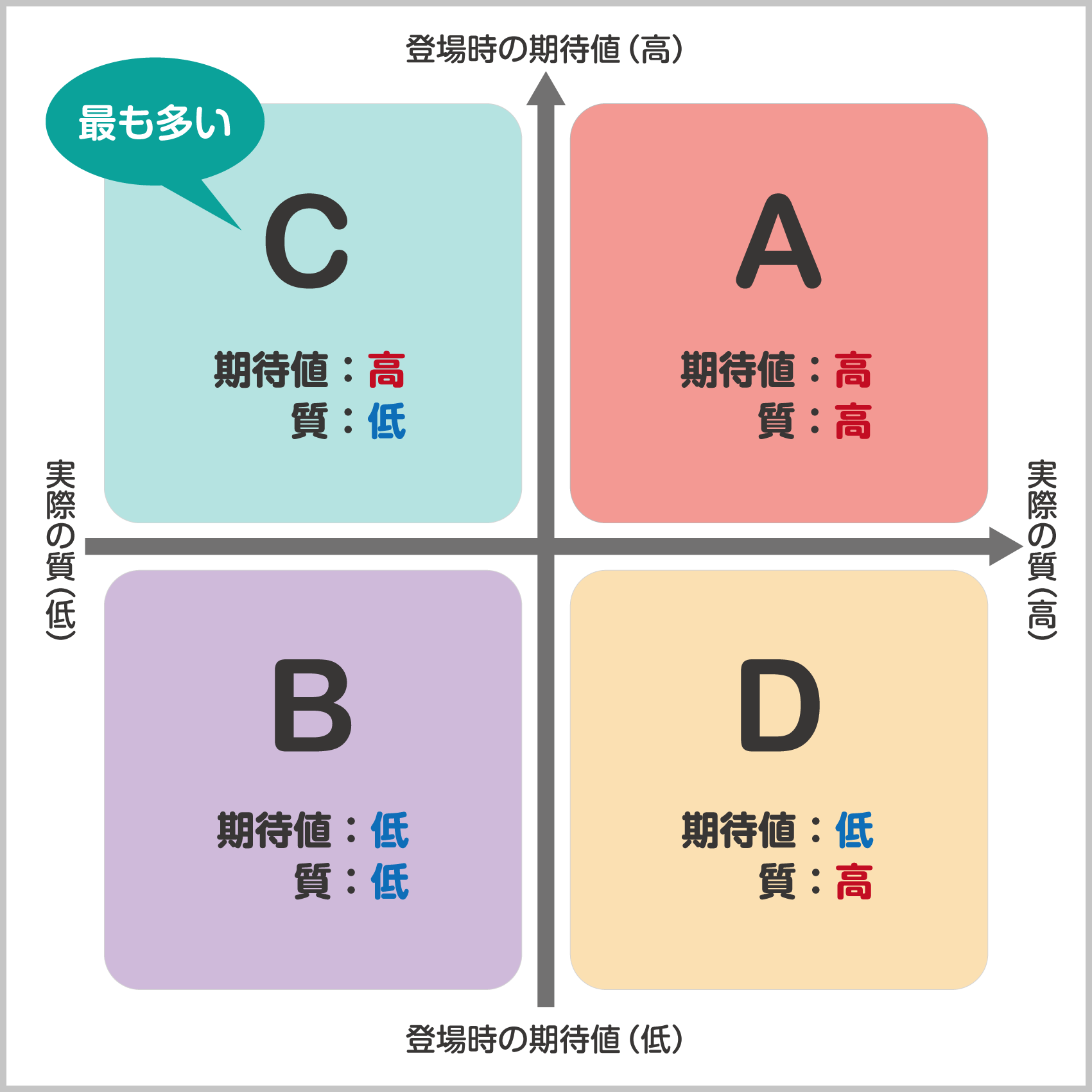

パターン分けすると以下の4つに分けられると思いますが、【C】が多いのが謎ということです。

【A】最初から良いものと思って、実際その後も良いものと思ったパターン

【B】最初から批判的で、実際その後も良くなかったパターン

【C】最初は良いものと思ったけど、実際はそうでもなかったパターン

【D】最初は批判的だったけど、あとから良いものと思ったパターン

また、この【C】パターンが多いために、いわゆるハイプ・サイクルの幻滅期がよく起こるのでしょう。

【B】は最初もその後も話題にあんまりならないのでおいておくとして、【A】【C】【D】それぞれどんなものがあるかちょっと考えてみたいと思います。

各パターンの代表例

まず【A】ですが、これはテクノロジーの理想形であるといえます。

最近でいうとその最も顕著な例がスマートフォンというかiPhoneの登場ではないでしょうか。

もっとも最初から全員が絶賛するというケースはありえないので、【A】はつねに【D】もある程度伴うとは思います。

iPhoneも私は「これは良いものだ」と思ったのは3GSからでした。

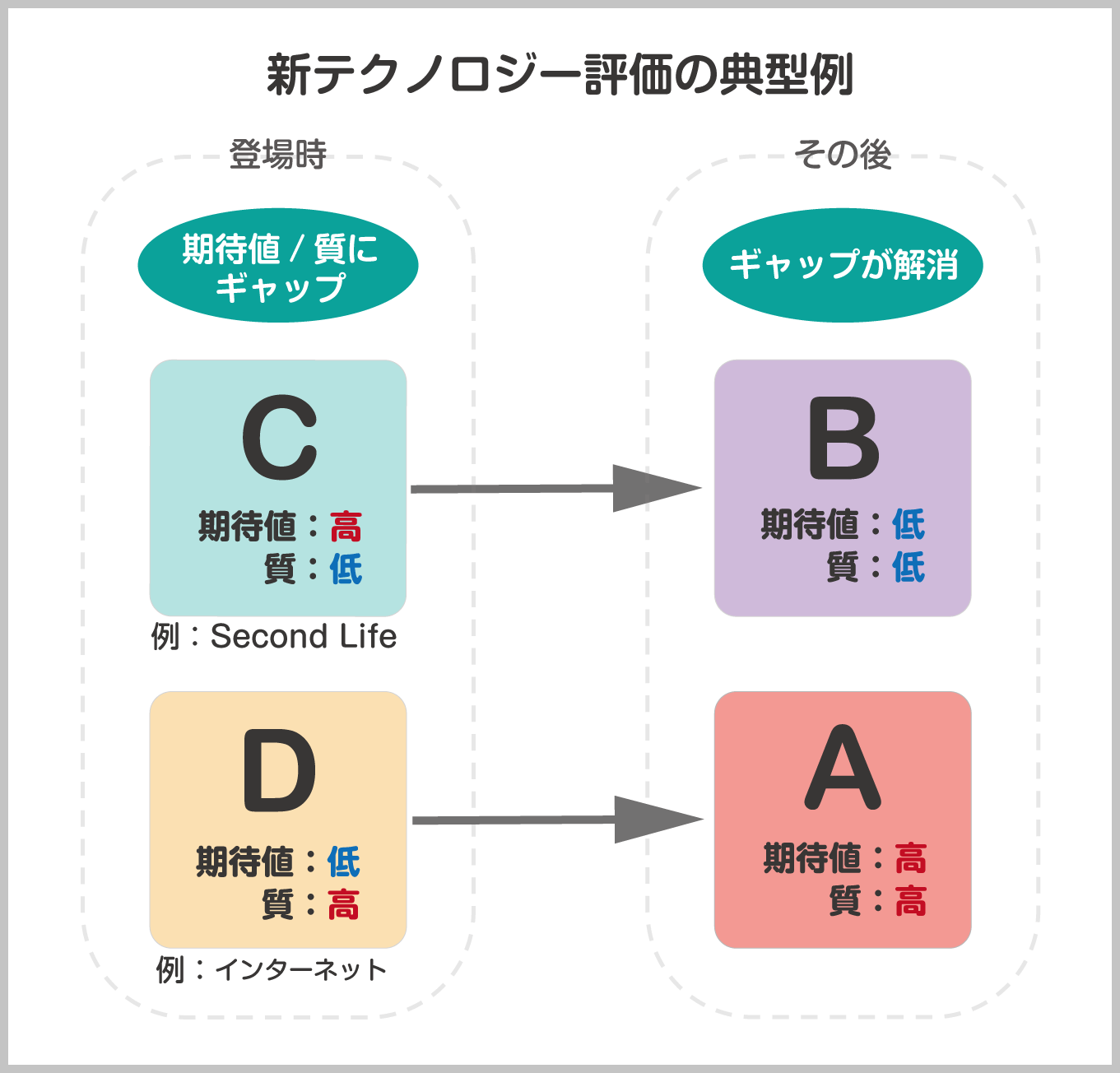

次に【C】で典型的なケースがSecond Lifeではないかと思います。

正直一時期Second Lifeが大騒ぎされていた頃、なにがそんなに良いと思うのかわかりませんでした。

Second Life自体がというより、Second Lifeに熱狂する状況がわからないというほうが正確だと思います。

当時は書店に行くと、一番目立つコーナーにSecond Lifeの特集をした雑誌やムックが大量におかれていたことを思い出します。

【D】で典型的なケースでいえば、インターネットではないでしょうか。

いやインターネットは【A】だ、という人も多いかもしれませんがそれはたまたま見る目があったか、批判的な時期を覚えていないだけかもしれません。

私は1995年卒だったので1994年に就職活動をしたのですが(氷河期一期生でした)、大手のSI企業に応募して面接に行った際に「インターネットに関してはどう考えていますか」と質問すると、判を押したように「面白いとは思うけれどビジネスの対象にはならないと考える」という答えばかりでした。

私が新卒応募した企業の中では、インターネットをビジネスとして捉えることに前向きだったのは2社だけでした。

1社はハードウェアメーカー、もう1社は大手ではないSIだったので、そのSI企業に入社したのですが1年もすると世間中が「早くインターネットに取り組まないと」という空気になり、プロバイダーが雨後の筍のように乱立したことをよく覚えています。

熱狂的な高評価を生む要因

さて、【A】や【D】は最初から絶賛されているか最初は批判的な声が多いかという違いだけで実際は良いものなので「良いテクノロジー」だと言えますが、今回のコラムで取り上げたかったのは「何故【C】が多いのか」ということです。

そんなに大して良いとも思えないテクノロジーを、なぜ絶賛する人が多いのかということですが、これには色々な理由が考えられると思います。

まず1つ目は、目が消費者ではなくジャーナリストの目になってしまっているからでは?と思います。

消費者目線、つまり自分の貴重なお金を使っているシーンと、そのテクノロジーをトピックとして見ているシーンでは、その見方が変わってくるというのは十分あり得る気がします。

また2つ目の理由としては、絶賛する人も批判する人も混在しているが、記事を書くのはだいたい絶賛している人だから、という理由です。

ノイジーマイノリティというと批判をする人という印象ですが、声が大きい少数派という意味ではテクノロジーを称賛しているケースにも当てはまるのではないでしょうか。

だいたい、新しく登場したテクノロジーを批判する記事というのはそもそも世の中に需要がありません。

幻滅期を超えてから好転するもの

ただ、ここで気をつけないといけないのは、最初【C】だったけどそのあと良いものに変わったというパターンも結構あるということです。

つまり、最初は実際イマイチだったけど何故か称賛する人が多かったのが、そのあと実際に良いものに変わったというケースです。

批判記事というのはだいたい、世の中でそれが良しとされているものが対象のときに需要があると言えます。

幻滅期を挟んで良いものになったのであれば、最初の称賛は的外れだったことはわかりますが、素早くイマイチから良いものに変化した場合は、最初の称賛が的外れだったことが見過ごされる可能性も高いのではないでしょうか。

例えば最近でいうと、AIがそうなりかけている端境期かもしれません。

正直5年くらい前の大ブームのときは、単なるエクセルマクロ程度のものですらAI扱いされている記事も多かったですし、過大評価にも程があるとうんざりしていましたが、幻滅期を超えて新しいテクノロジーとして社会を良い意味で変えていくものになりつつあると言えます。

イノベーターの持つべき視点

本当は【C】に該当する、もしかしたらこの先、実際良いものになるかどうかはさておき、少なくとも今は過大評価しすぎと思われるテクノロジーはたくさん思いつきますが、それはコラムに書くのははばかられるのでやめておきます。

上記のSecond Lifeは、まあ強いて言えば挙げても問題ない事例かなと。

私が思うに、意識の高いイノベーターの人たちは、新しいテクノロジーが登場したときに、それを手放しで絶賛しないで、もっと冷静に良い点悪い点を評価したほうが良いのではないかと思います。

そのほうが幻滅期のダメージも少ないと思いますし、改善も早まるのではないでしょうか。

自分がいち消費者として自分の大事なお金を使うという想定でも素晴らしいと思えるかどうか、そこにイノベーターの本当の意味での目利きが問われていると思います。

■関連コラム■

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【著者情報】

ZETA株式会社

代表取締役社長 山崎 徳之

【連載紹介】

[gihyo.jp]エンジニアと経営のクロスオーバー

[Biz/Zine]テクノロジービジネスの幻想とリアル

[ECZine]人工知能×ECことはじめ

[ECのミカタ]ECの役割

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【公式SNS】

Xアカウント

Facebookアカウント

【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】